「動き出す浮世絵展」に行ってきました(2025/3/8土曜)。

3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使した立体映像空間でグラフィカルなデジタルアート作品として浮世絵を楽しめます。

会場内の全ての映像空間や展示解説で写真・動画の撮影が可能でした。

外国の方向けにも、説明が英語で書かれていたりするので楽しめるはずです。

ベビーカーでの観覧はできないようですが、ベビーカーで訪れてもベビーカー置き場などが用意されていていますので、子供を抱っこなどして観覧できます。子供達が楽しめる場所もあります。

実際に観に行かれるのがいいとは思いますが、撮影したものをご紹介、訪問するきっかけになればと思います。

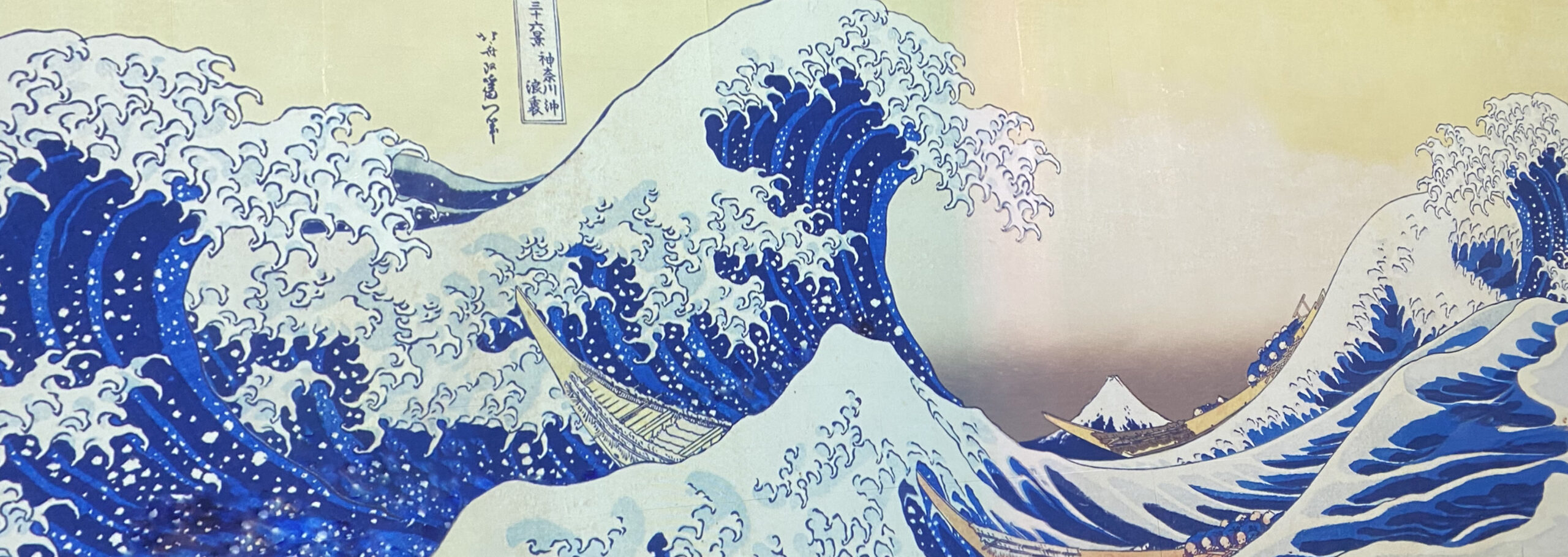

日本の青。JAPAN BLUE

会場では、いろいろな浮世絵が展示されていました。そして日本の青と題して、浮世絵の藍色を説明されていました。

藍一浮世絵の世界で無限に広がる空と深遠な海を思わせる色。

世界から「JAPAN BLUE」と称賛されるその深くる鮮やかな青は、江戸時代の浮世絵師たちによって海や空、四季の風景や人々の暮らし、自然を鮮烈に描き出すために使われた色であった。

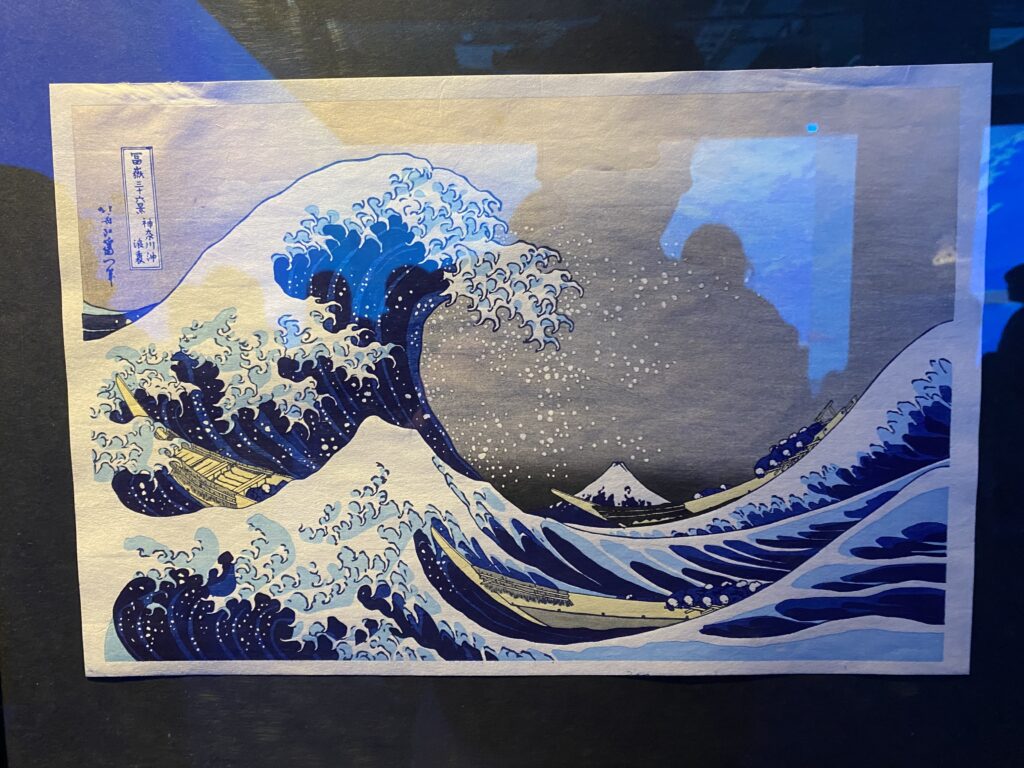

浮世絵において藍色は、特に葛飾北斎の「冨嶽三十六景」や歌川広重の風景画に多く使用され、静寂を宿した風景の煌めき、そして遥かにそびえる富士山の荘厳な姿を彩るために欠かせない存在であった。

藍色のもととなるのは、植物から作られる天然の藍染め。江戸時代には、庶民の衣服から工芸品、浮世絵の顔料まで幅広く使われ、日本人の生活や文化に深く溶け込んでいた。19世紀初頭にヨーロッパから輸入された「ペロ藍(プルシアンブルー)」の登場は、従来の天然藍とは異なる鮮やかさと耐光性を持ち、浮世絵師たちの作品に新たな可能性と生命を吹き込み、浮世絵の飛躍に大きな影響を与えた。

「藍色」という色彩は時代を超えて世界の人々に「日本の美」を届ける力を持つともに、その普遍的な美しさで人々を魅了し続けている。

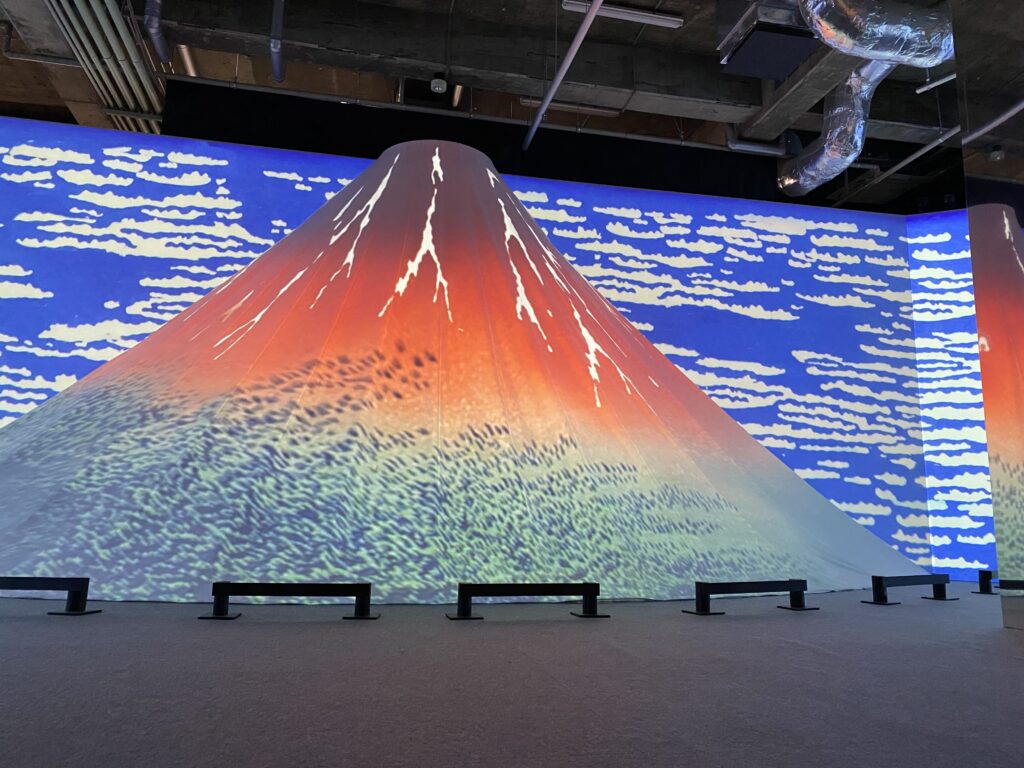

「眺」をコンセプトにしている部屋の1シーン。

冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏(復刻版) 葛飾北斎

動く浮世絵

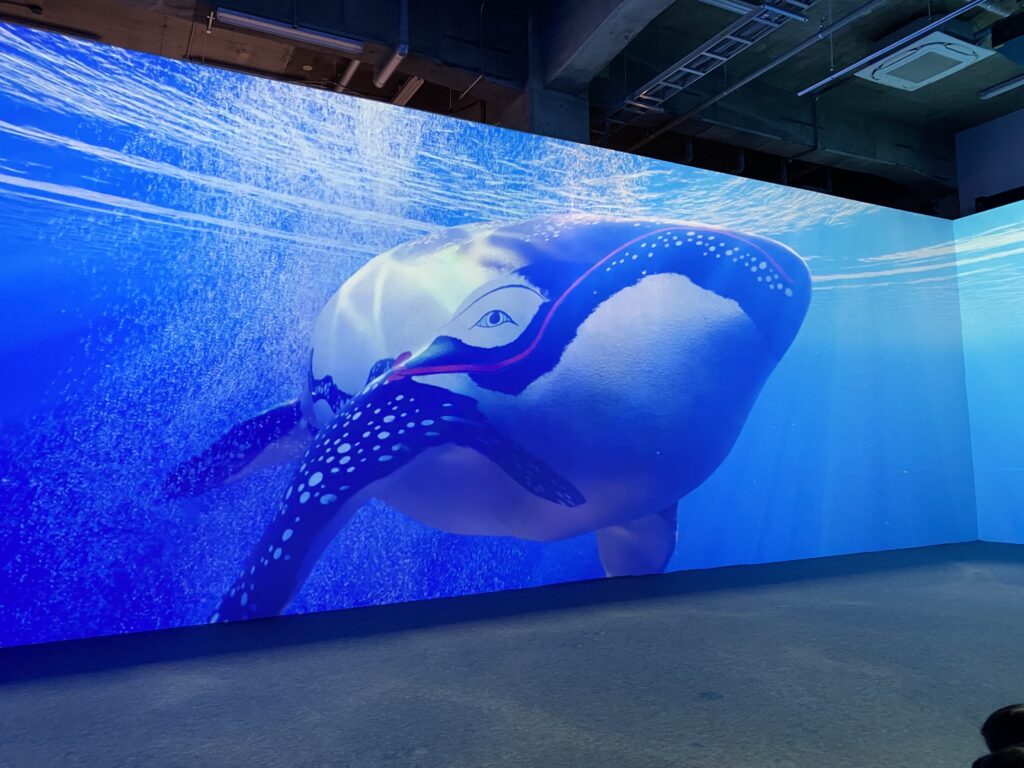

「藍」がコンセプトになっている空間。

とてもダイナミックです。これは会場にてぜひ観てもらいたいです。

動く中でとても印象に残ったクジラです。とても迫力があります。スクリーンは、正面と左右とあり、右から泳いできて、正面、左スクリーンと泳いできて、最後にまた正面に現れます。

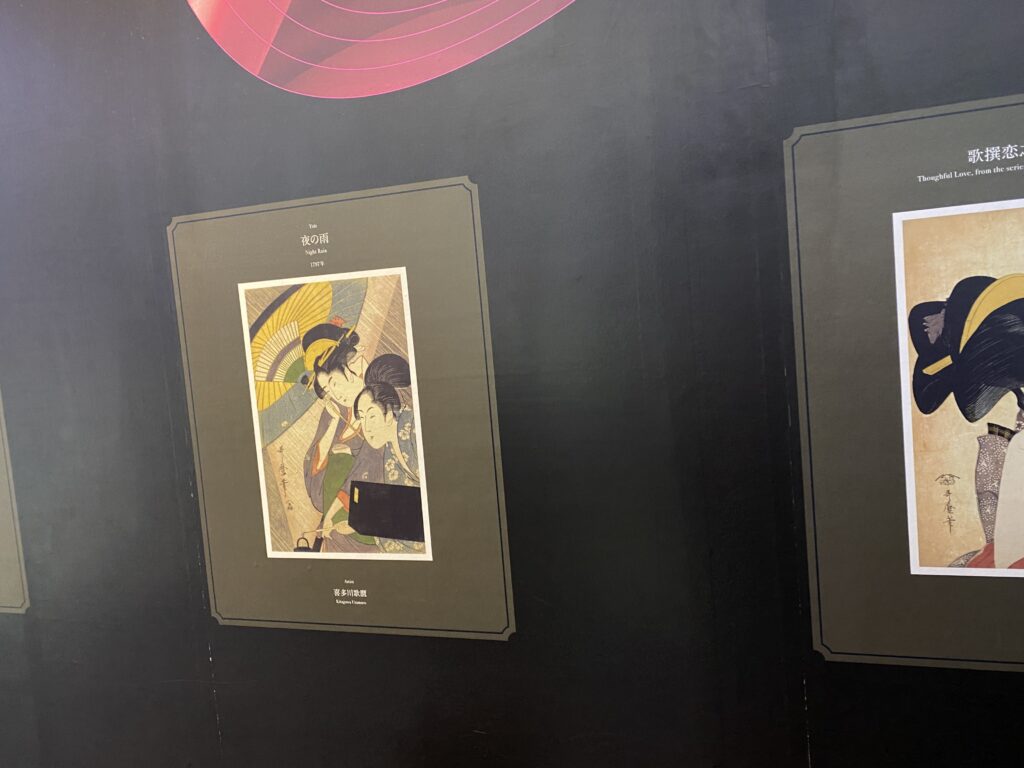

喜多川歌麿と歌川国真が描く美人画

美人画は、女性の美しさを描き出すジャンルであり、江戸時代の人々にとって美的感覚や娯楽を提供し、さらには日常生活の中での流行や価値観を形成す影響力を持つ存在であった。

中でも本展覧会に登場する喜多川歌麿と歌川国貞は、それぞれ独自の視点で女性の魅力を描き分け、浮世絵美人画の世界をより豊かに彩った浮世絵師だといえる。

喜多川歌麿の美人画は、「大首絵」に代表されるように、女性の顔や上半身をクローズアップし、その表情や気品を強調している。歌麿の美人画の味わい深い点は、大首絵として描くからこそ伝わる繊細な描写である。彼は、女性の内面的な美しさや知性、日常の中での一瞬の表情を捉えたところに独自の感性が光っているといえる。

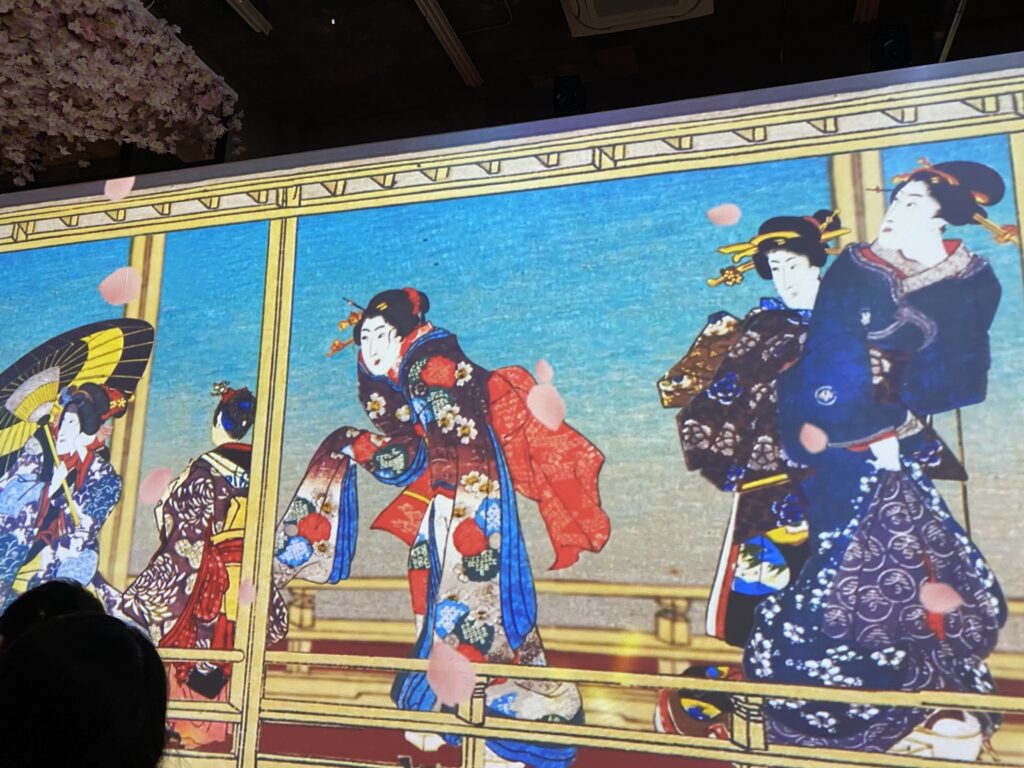

一方、歌川国貞の美人画の味わい深いところは、物語性や劇的な動きの中に女性の魅力を込める点である。国貞の作品では、華やかな衣装や髪型、装飾品が細部まで描き込まれ、登場人物の背景や状況が一目で伝わるものが多い。国貞は歌舞伎の絵を得意としたこともあり、美人画にもその影響が色濃く反映され、劇的な場面や大胆な構図で江戸の人々を惹きつけていた。

両者とも「美人画」を描いているが、歌麿は一瞬の表情や、感情やまいに焦点を当てた静的な美が表現されている一方、国貞は絵の中での存在感や役割に重きを置いている動的な美が強調されて表現されている。

歌麿の作品では内面的な余韻を味わい、国貞の作品では物語のドラマや背景を楽しむという、異なる視点で美人画を堪能できる点が見どころだろう。

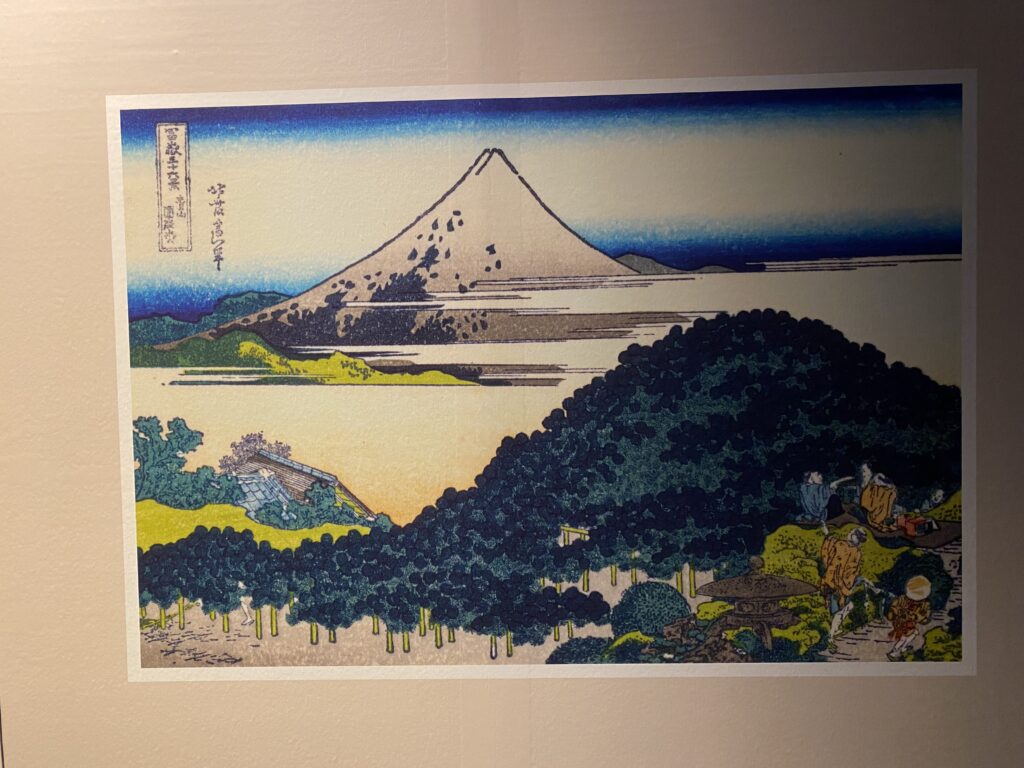

冨嶽三十六景 青山円座松(あおやまえんざのまつ) 葛飾北斎

本図は現在の渋谷区にある竜岩寺(りゅうがんじ)が描かれており、当時富士山のビュースポットであった。

手前の山のように見えるのは松の木である「円座の松」といい、江戸の名所として広く知られていた。

手前の丸いフォルムの松の木と後ろのシャープな富士山の対比が際立っている。

富士山を見る手前の三人の群衆はお酒を飲みながら富士見を楽しんでいる。

この絵に描かれる富士山は比率が忠実であるといわれており、北斎のこだわりが伺える作品となっている。

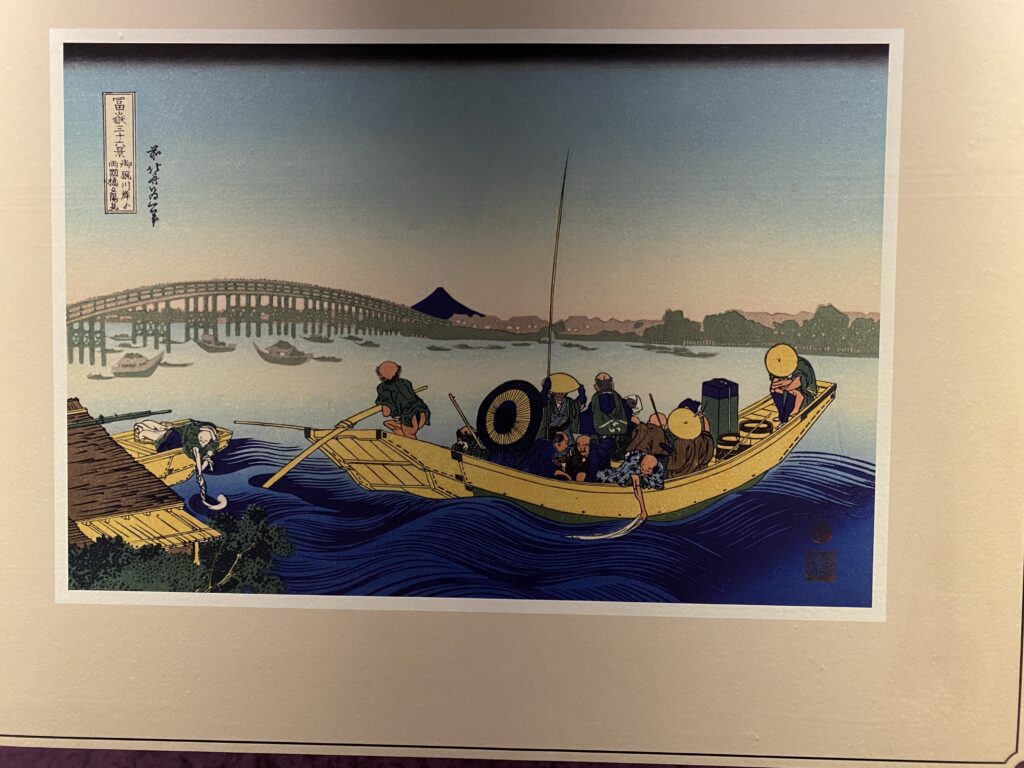

冨嶽三十六景 御厩川岸(おんまやがし)より両國橋夕陽見(りょうごくばしゆうひみ) 葛飾北斎

江戸時代の隅田川沿いの美しい夕景を描いた作品である。

夕景といっても陽が落ちて、だんだんと風景から色が失われていく静かな時間を示しており、遠景に臨む富士山や両国橋、隅田川に浮かぶ船のシルエットが印象的に表現されている。

本図は、冨嶽三十六景の中でも特に藍色の表現が秀逸な作品であるといえるが、海や山だけでなく手前に映る人物を逆光に見せるため人物の輪郭線にも藍色を用いており、北斎の藍色の技巧が伺える。

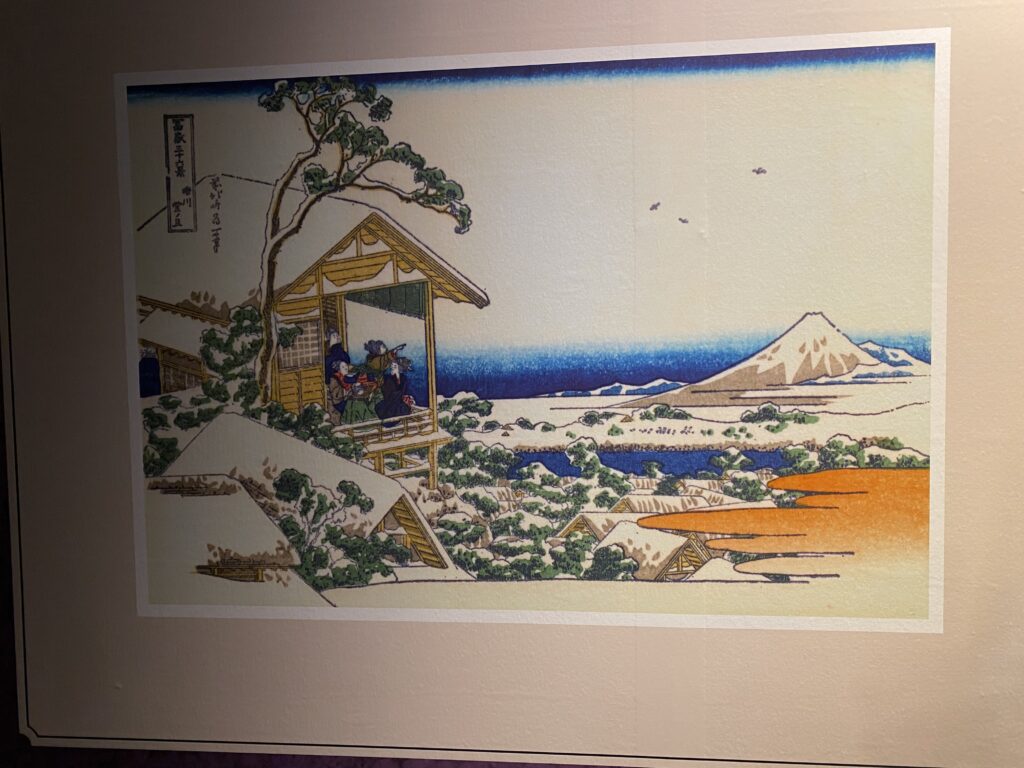

冨嶽三十六景 礫川雪ノ旦(こいしかわゆきのあした) 葛飾北斎

本図は雪に包まれた江戸の礫川(こいしかわ)(現在の文京区小石川)が描かれている。

雪の重みでたわむ松の枝と、その背後に広がる雄大な富士山で織りなす美しい銀世界と、夜半に雪の降った翌朝の朝の澄んだ空気感や雪景色特有の静寂と清らかさが表現された作品である。

眺めている人々も一面の雪景色に驚いている様子で、北斎は三羽の鳥を天空に配置することで画面全体を引き締めている。

冨嶽三十六景唯一の雪景にふさわしい一図である。

相馬の古内裏 歌川国芳

国芳といえば、本図を思い浮かべる人も多いだろう。

一度見たら忘れることができない強烈に印象に残る作品として高く評価されている。

本図は、平将門の乱に関連する怪奇な物話を描いており、将門の亡霊や巨大な巨大な骸骨が登場する象徴的に表現している。

最も目を引くのは、国芳が考案した三枚続きの構図で描かれた圧倒的な迫力の巨大な骨である。

当時の人々は怪談を娯楽の1つとして楽しんだとされ、本作はその背景を踏まえ、

不気味さと情緒を兼ね備えたダイナミックな構図が際立つ、まさに浮世絵の名作といえるだろう。

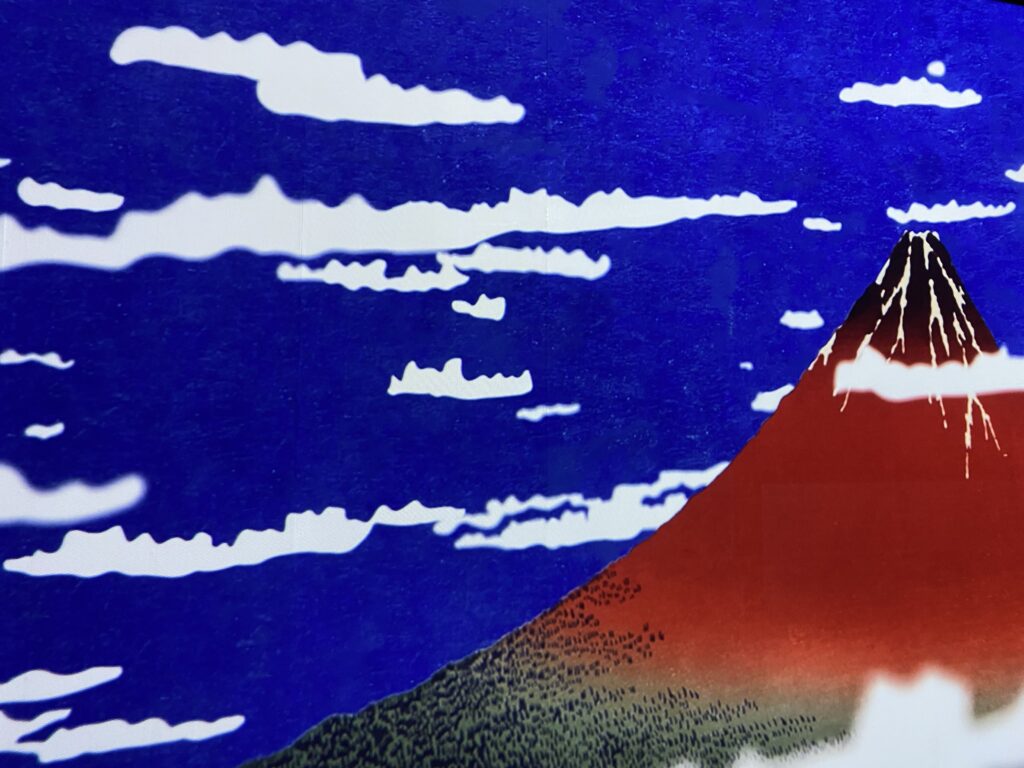

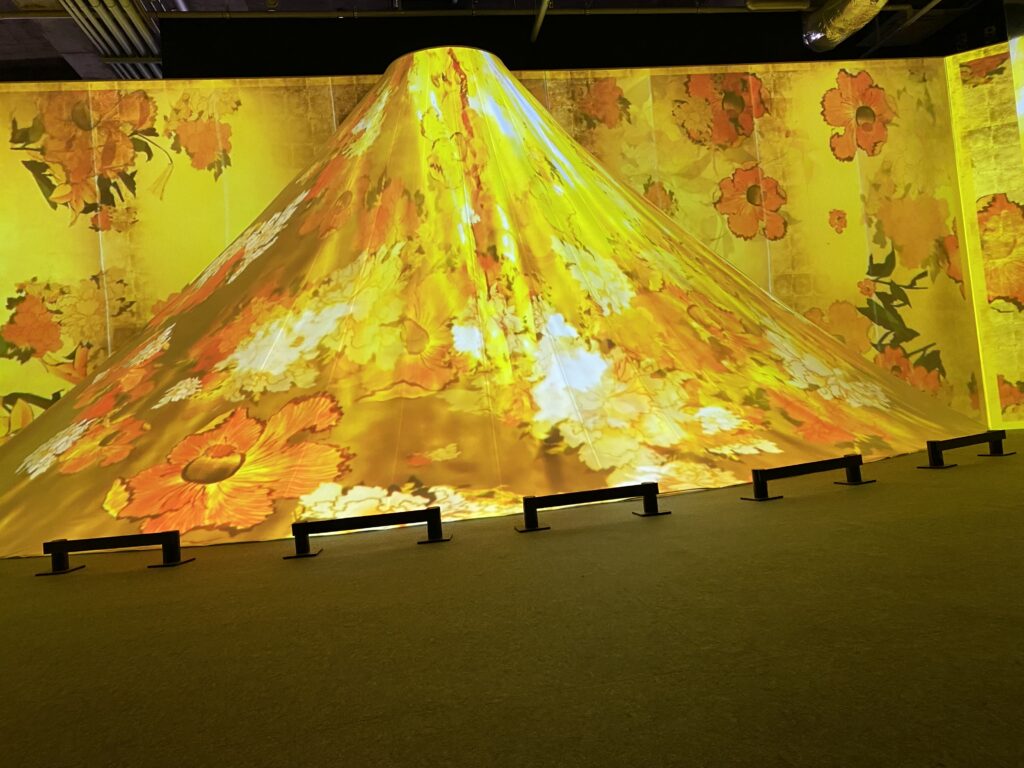

雅

会場は、コンセプトの異なる9つの映像空間で仕切られています。

どこがどのコンセプトだったのか、はっきり記載しませんでしたが、最後のコンセプト「雅」の空間の1シーンです。富士山が締めです。

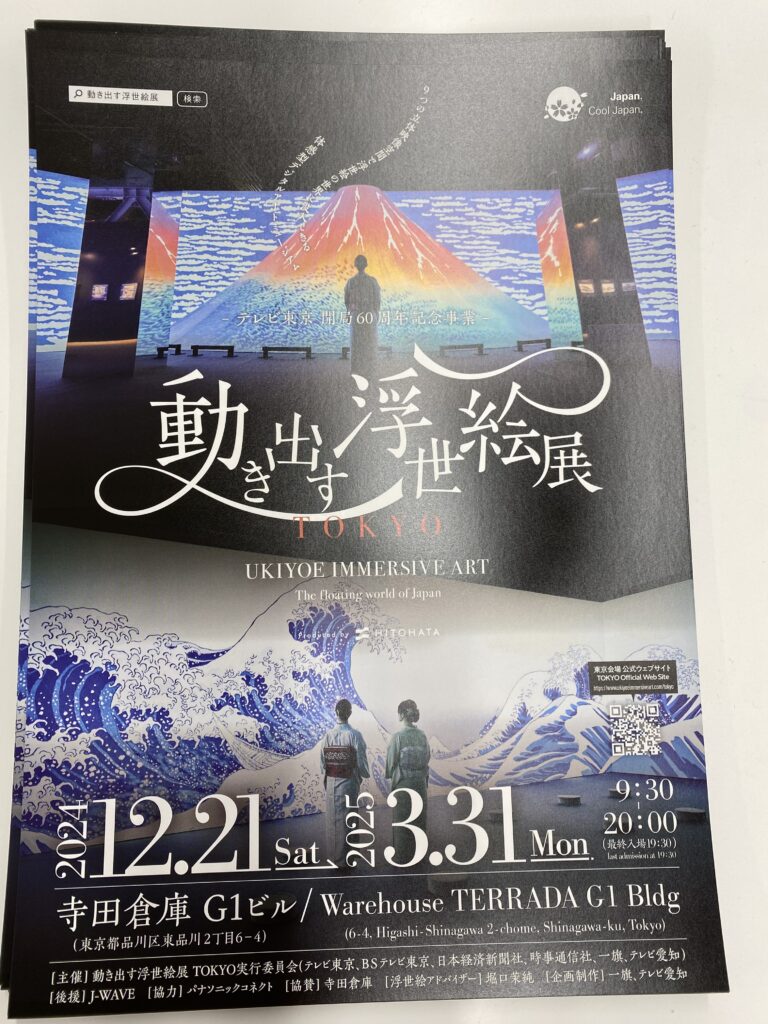

動き出す浮世絵展 TOKYO 場所など

日時

2024年12月21日(土)〜 2025年3月31日(月) 9:30 ~ 20:00(最終入場 19:30)

<休館日>2024年12月31日(火)・2025年1月1日(水)のみ、その他期間中休館日なし

会場

寺田倉庫 G1ビル(東京都品川区東品川2丁目6−4)

URL

現地でも、チケットの購入が可能でした。3歳以下入場無料です。